ペディ君

一級建築士のペディです。

一級建築士試験で何よりも大事なのは、過去問への理解!

そんな理解を助けるべき、かゆいところに手が届く、そんな疑問たちを解説していきます!

Q1)日影曲線

Q1.建物の幅が広くなると、日影曲線に大きく影響を与えるのはわかるが、建物の高さが小さくなった時も日影曲線に与える影響は大きいのではないか。

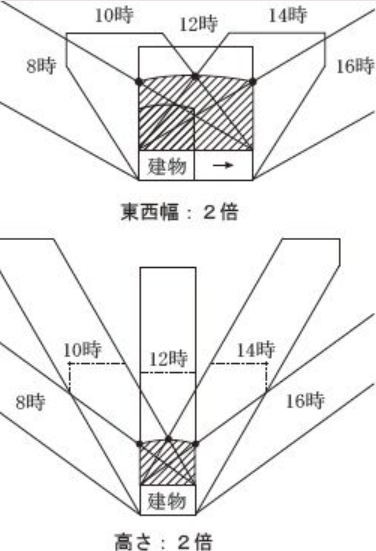

A1.建物の形状が変形すると、下図のように日影曲線も変形します。

「上側の東西幅が2倍の時の斜線部面積」と「下側の建物高さ2倍の時の斜線部面積」を比較すると、東西幅の斜線部面積がかなり大きいことがわかります。建物高さが2倍になったとしても、元々の日影曲線を延長させただけのような形になるだけであり、斜線部面積に影響がないことがわかります。

出題例(関連問題) 建築物形状と日影の関係において、4時間以上日影となる領域の面積は、一般に、建築物の東西方向の幅よりも高さから受ける影響が大きい。 答え:× 4時間以上日影となる領域の面積は、一般に、建築物の高さよりも東西方向の幅から受ける影響が大きい。

Q2)断熱材の性能と空隙率の関係性

Q2.断熱材の性能と空隙率の関係性は?

A2.熱伝導率は、密度が大きい材料ほど大きくなる傾向にある。

また同じ材料でも一般に、かさ比重が大きくなるほど熱伝導率は大きくなりますが、グラスウール等の繊維系断熱材は、かさ比重が多きほど断熱材内部の空隙が小さくなり、空気が流動しにくくなるため、熱伝導率が小さくなる。

つまり空気が流動しにくいと、熱伝導率が小さくなるため、発泡性の保温材の場合でも、材料内部の気泡寸法が小さいものほど、熱伝導率は小さくなる。

出題例(関連問題)

グラスウールの熱伝導率は、一般に、かさ比重(密度)が大きいほど大きくなる。

答え:×

一般材料は、同じ材料でも圧縮してからかさ比重が大きくなると、熱伝導が大きくなるが、グラスウール等の繊維系断熱材は、かさ比重が大きいほど、断熱材内部の空隙が小さくなり、空気が流動しにくく、熱が伝わりにくくなるので、熱伝導率は小さくなる。

Q3)熱貫流とは

Q3.熱貫流とはなにか。

A3.室内外に温度差があれば高温側から低温側へと熱が流れる現象のことをいい、外部と室内で温度差が生じている場合の壁の熱貫流量qは、「室内側熱伝達→壁体の熱伝導→室外側熱伝達」を合わせた下記式で算出される。

q = ΣKA(ti-to) = ΣA/R(ti-to)

q:熱貫流量 A:壁の面積 K:熱貫流率

R:熱貫流抵抗 ti:室温 to:外気温

出題例(関連問題)

単層壁の熱貫流抵抗は、同一の材料で壁の厚さを2倍にしても2倍にならない。

答え:〇

熱貫流抵抗=外側総合熱伝達抵抗+熱伝導抵抗+内側総合熱伝達抵抗

壁の厚さが2倍になると、熱伝導抵抗は2倍になるが、総合熱伝達抵抗は内側も外側も変わらないため、壁の厚さを2倍にしても熱貫流抵抗は2倍にならない。

コメント